逮捕や勾留で留置場・勾留中の本人宛に「お見舞い状」を送る際の注意点やマナー、心が伝わる手紙の書き方、封筒や便せん選びのポイント、よくあるトラブルとその回避法、差し入れ代行「さしいれや」の経験に基づいたアドバイスを、一般のご家族・ご友人向けに分かりやすく解説しています。

お見舞い状とは?面会や差し入れとは違う心のつながり

予期しない逮捕や勾留という出来事に直面したとき、家族や身近なものとして「何かしてあげたい」という気持ちは強くなるものです。留置場まで遠方であったり、時間が取れないといったことで面会や差し入れが難しい状況でも、「お見舞い状」という形で思いを届けることができます。お見舞い状は、法律上の権利というよりも、心を支えるための手段です。

なぜ手紙が大切なのか

留置場にいる本人にとって、外とのつながりは限られています。その中で届く手紙は、支えや希望になる貴重な存在です。短い言葉でも、自分のことを想ってくれている人がいるという実感が、励みになります。

実際の声として、「家族からいつでも帰ってきていいよと言われて、涙が出るほど励みになった」とおっしゃる方も少なくありません。

差し入れや面会との違い

手紙は、差し入れのように物品を届けるものではなく、心を伝えるツールです。また、面会のように表情や声を直接届けることはできませんが、何度も読み返すことができるという利点があります。

留置場で手紙が読まれる流れ

差し入れや手紙は、留置場で内容確認(検閲)を受けた上で、本人に渡されます。問題がなければ翌日~数日以内に受け渡しがされます。

書く前に知っておきたいルールとマナー

手紙のルール

受取人は被疑者という立場で、裁判所より「接見禁止」となっていると、面会はもちろん、手紙のやりとりも禁止されています。接見禁止の場合は、担当弁護士に手紙を渡し、内容を伝えてもらうようにお願いすることとなります。事前に接見禁止処分となっていないことを確認することが大切です。

書いてはいけない内容(NGワード)とは?

以下のような内容はNGとされることがあります:

- 事件や取り調べに関する話題

- 裁判の見通しや弁護人の評価

- 共犯者や第三者への伝言

- 暴力的・脅迫的な言葉

- 外部との密約や合図を疑わせる表現

これらは、捜査や施設の安全に影響を与える恐れがあるため、差し止めや返送の対象になります。

恋人・パートナー同士の秘密の合図なども、検査官からすれば何らかの事件に関する合図であると判断されてしまい、手紙自体が渡されないといったことになりかねませんので、検閲されることを意識して、手紙を書き進めてください。

手紙の内容がチェックされる理由

被疑者の処遇や捜査への影響、施設内の秩序を守るために、全ての手紙は検閲されます。プライバシーに配慮しつつも、安全のための必要な措置といえます。

「事件のことには一切触れちゃダメなの?」

事件の内容や捜査、裁判に関わる話題はNGです。心配でも「早く解決してほしいね」などの表現も避けましょう。

読まれる手紙にするための書き方の工夫

文体や言葉選びのポイント

丁寧で落ち着いた文体を心がけましょう。話し言葉に近い柔らかい表現が好まれますが、丁寧語や敬語を混ぜると読みやすく安心感も生まれます。

手紙の内容は、留置担当官によってチェックされることを前提に、丁寧な文章を心がけましょう。

サポートする家族や友人、恋人からの手紙があることで、留置担当官も「家族のためにも更生してほしい。」「正しい道に導く家族がいる」ことを認識したうえで、勾留されている本人への対応が、優しくなったという報告もございます。

気持ちが伝わる構成例(書き出し~結びまで)

- あいさつ(「お変わりありませんか?」)

- 季節や日常の話題

- ご自身や家族の近況報告

- 相手への気づかい・励まし

- 結びの言葉(「体に気をつけてくださいね」など)

実際の一文例:不安を和らげる言葉

「○○のことが心配ですが、私たちは元気にやっています」「いつでも帰って来られるように、皆で待っています」など、前向きな言葉を添えると安心してもらえます。

封筒や便せんの選び方・書き方の注意点

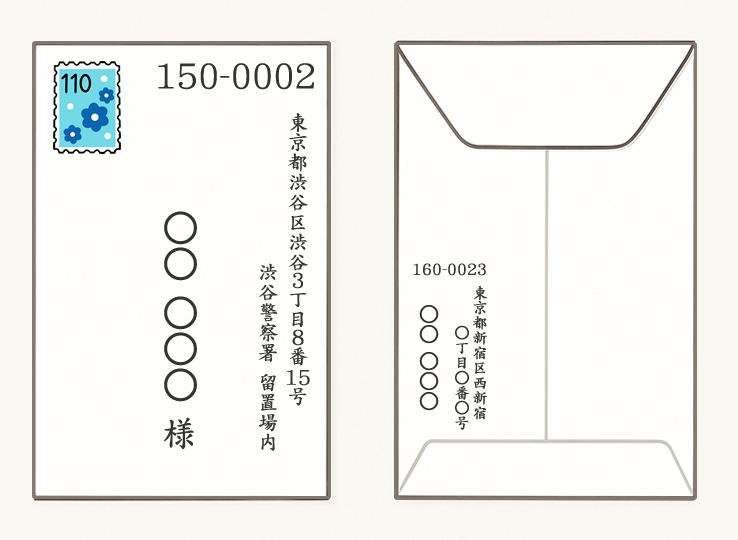

留置場に送る際の基本的な書き方(宛名・差出人)

宛名は「○○警察署 留置場内 ○○様(本人名)」など、施設名と本人の名前を明記します。差出人の住所・氏名・連絡先も必須です。

避けるべきデザインやカラー

極端に派手な色や、キャラクター柄、装飾の多い封筒・便せんは避けましょう。落ち着いた白・青・グレーなどの無地が無難です。

封を閉じるときの注意点

のり付けは必須ですが、テープやホチキス止めはNGとされる施設もあります。「のり」のみで丁寧に封をしましょう。

よくあるトラブルとその回避方法

手紙が届かない・返送されるケースとは?

宛名や差出人の記載漏れ、不適切な内容、決まりに反した封筒・便せんなどが原因で、手紙が返送されることがあります。

また、別の施設へ移送されたり、釈放された場合や、裁判所より接見禁止処分が下されている場合は施設側で受け取ることができず、返送となります。

稀にですが、留置場へ手紙を送り郵便局員が警察署の受付へ手紙を受け渡す時点で、受取人が検察や裁判所へ送致されていて不在である場合、「今現在、この警察署に居ない」ということで、受け取りを拒否される場合があります。

多くの場合は、戻ってくることがわかっているので受け取りをされるか、郵便局員に後日配達するように指示されることとなりますが、受付との連絡不足であったり、元より送致中は受け取らないといった運用がされる施設が存在します。

「内容に問題があった」とはどういうこと?

NGワードの使用や、第三者への伝言が含まれていた場合、手紙が渡されない可能性があります。「励まし」のつもりでも、過度な感情表現や指示的な言葉は避けましょう。

トラブルを防ぐためのチェックリスト

- 宛名・差出人は正しく記載したか?

- 事件や取り調べの話題を避けたか?

- 使用する便せんや封筒はシンプルか?

- 封はのりでしっかり閉じたか?

- 手紙の中身に不適切な表現はないか?

差し入れ代行人から伝えたいこと「経験を通じてわかった大切なこと」

多くの依頼を受けてきた中で見えてきた家族の想い

差し入れを通じて多くのご家族からお話を伺ってきました。共通しているのは「ただ無事でいてほしい」という想いです。手紙を通じて、その気持ちは確実に届いています。

手紙の力が励みになる瞬間

「家族からの手紙があったから頑張れた」と言ってくれる方は本当に多いです。日常の小さな出来事や、温かい言葉が、励ましになります。

書くのが不安な方への一言アドバイス

うまく書こうとしなくても大丈夫です。「心からの気持ちを、ありのままに書いてください」とお伝えしています。書き出せない時は、「お元気ですか?」という一言から始めてみましょう。

手紙一通が支えになる。だからこそ、正しく安心して送りましょう。

お見舞い状は、モノではなく「気持ち」を届ける手段です。正しく書けば、留置場にいる方に安心と励ましを届けることができます。「こんなこと書いていいのかな」と迷うときは、まずは落ち着いて、ご自身の言葉で書いてみましょう。それでも不安がある場合は、「さしいれや」にご相談ください。

私たち「さしいれや」は、そうしたご不安に寄り添う存在でありたいと考えています。

まとめ

留置場や勾留中の本人に「お見舞い状」を送ることは、物質的な差し入れや面会が難しい時こそ心をつなぐ大切な手段です。手紙には守るべきルールやマナーがありますが、もっとも大切なのはあなたの気持ちが込められていること。過度に考えすぎず、まずは一言でも気持ちを伝えてみましょう。不安なときは専門家や「さしいれや」に相談することで、より安心して手紙を届けることができます。